В Речицком районе проходит второй этап конкурса статей в СМИ «Судьбы детей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»

Источник: Dneprovec.by Фото: из интернета, носит иллюстративный характер

С 14 января по 21 февраля проходит районный этап областного конкурса статей в средствах массовой информации «Судьбы детей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», в котором принимают участие работы учащихся 8-11-х классов, отобранные на отброчном этапе в учреждениях среднего образования.

Конкурс организован главным управлением образования Гомельского облисполкома в рамках областной патриотической акции «Кораблик надежды», в целях сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны и вкладе белорусского народа в достижение Победы, в рамках мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Организаторами районного этапа являются отдел образования Речицкого райисполкома, ГУ «Учебно-методический кабинет Речицкого района».

Работы-победители будут направлены для участия в областном этапе конкурса.

* * *

Представляем вашему вниманию работы учащихся Речицкого района, представленные на конкурс «Судьбы детей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

По мере поступления конкурсных материалов в редакцию, они будут добавляться в данную публикацию.

Маргарита Гарбузова,

учащаяся 10 класса ГУО «Средняя школа № 8 г. Речицы»

У них и детства не было отдельно, а были вместе – детство и война…

Вставай, страна огромная!

Вставай, на смертный бой!

С фашистской силой тёмною,

С проклятою ордой!

Я постоянно слышу эту песню во все памятные даты давно прошедшей Великой Отечественной войны. Музыка и слова этой песни вызывают во мне всегда ком в горле и слёзы. Мне кажется, что патриотичнее «песни-зова», «песни-гимна» не было ещё никогда написано. А может, потому она волнует меня и других, что даже на генном уровне в нас живёт память об ужасах Великой Отечественной войны. Я думаю, каждая белорусская семья может рассказать свою историю о том, какой отпечаток оставила война в судьбе их родных и близких. И эти истории, как незаживающая рана, бередят душу любого неравнодушного человек.

Война – это страшное слово для любого человека, но для ребенка, у которого только начинается жизнь, который должен бегать, играть, учиться, радоваться солнцу и мечтать о чем-то своем сокровенном, – это слово страшнее в тысячи раз. Дети войны – это дети, у которых отобрали детство, это дети, у которых вместо игрушек были осколки снарядов, вместо игр – прятки от бомбежек и нацистских карателей. Это дети с искорёженной судьбой, но непокоренным духом.

Все дети войны – маленькие герои: и те, кто был с родителями в эвакуации, и те, кто оставался под немецкой оккупацией, и те, кто помогал партизанам и подпольщикам.

В нашей школьной музейной экспозиции хранится материал не только о ветеранах Великой Отечественной войны, но и воспоминания взрослых речичан, которые своими детскими глазами видели разрушения, голод, издевательства нацистов и смерть родных.

Детство речичанки Лилии Никитичны Волковой (заслуженного учителя БССР) пришлось на военные годы. Известие о войне она услышала на городской центральной улице Советской, когда в обычный для всех мирных людей день пошла с подругой за мороженым. Через три дня она с родителями уехала в Днепропетровск к бабушке, а оттуда в город Златоуст Свердловской области. Но и там жизнь была нелёгкой. Лилия Никитична вспоминала, как им, детям, приходилось собирать уголь вдоль железной дороги, который падал с проезжающих вагонов, потом сдавать его на склад железнодорожной станции. После уборки урожая на поле собирали колосья пшеницы, ржи и сдавали в колхоз. За работу платили горсточкой зерна. Но люди радовались и этим крохам, ведь можно было хоть немного покушать распаренного в воде зерна. А кушать хотелось очень. Даже картофель использовали безотходно. Из его очисток пекли коржики, по словам Лилии Никитичны очень вкусные. Наверное, для детей того времени это было любимое блюдо, ведь лучшего они не видели. А вечерами она с мамой и другими детьми шила солдатам кисеты для табака, а потом отправляла посылкой на фронт.

Несколько лет назад участники школьного объединения по интересам «Поиск», встретились с выжившим свидетелем жестокой расправы над жителями деревни Кобылево (ныне Первомайск) – Скакун Лидией Кузьминичной. В нашей школе хранится видеоинтервью с ней. Когда началась война Лидии Кузьминичне было 14 лет. Она с семьей проживала в деревне Кобылево. С началом войны ее отец-коммунист ушел на фронт. Семье пришлось прятаться в разных местах у разных людей, ведь немцы могли с ними расправиться из-за их отца. Очень часто прятались подолгу в лесу. Но в тот роковой день 14 мая 1943 года семья была в своем доме на хуторе деревни и жизнь Лидии Кузьминичны перевернулась. Немцы явились в Кобылево и началась расправа над местными жителями… Своими глазами она видела, как убивали жителей деревни: кого-то расстреливали, кого-то гнали умирать в горящий дом, кого-то добивали прикладом, кто пытался бежать. Когда немцы подошли к хутору Кобылево местные предложили им яйца и молоко. От яиц немец не отказался, и Лидия Кузьминична побежала в дом, чтобы принести яйца. Но услышала автоматную очередь… Выскочив на улицу, Лидия Кузьминична увидела, что ее мать, сестра и двое братьев лежат на земле. Лидия бросилась назад в дом, но немцы подожгли его. Пришлось выбегать из дома в огород. Пробежав метров 50, упала в борозду и отключилась. Её спасло то, что немцы подумали, что она убита. Когда расправа закончилась, и немцы уехали, на закате солнца Лидия вышла и увидела страшную картину – тела ее мамы и двух маленьких братьев лежали обугленные. Она не проронила ни одной слезинки, стояла в ступоре и просто смотрела… Ночью она решила пробираться в другую деревню к людям через лес, там ей встретилась знакомая женщина их семьи, забрала ее к себе. Уже там среди людей, взяв в рот кусочек блина и выпив глоток молока, Лидия заплакала горькими слезами, осознавая, что случилось. В этой расправе выжила она и ее сестра, чудом уцелевшая под автоматной очередью немецкого карателя.

Мой дедушка поделился со мной одной жуткой реальной историей, которую рассказывала ему его мать, моя прабабушка Астапенко Дарья Макаровна. Она редко рассказывала о войне. Дедушка говорит, что люди хотели быстрее забыть тот ужас, который они пережили… Где именно и когда происходили эти события мне не известно. Но прабабушка во время войны проживала в деревне Крынки, а фашисты приезжали туда не один раз с карательными отрядами. Несколько партизанских семей во время войны оказались в опасности. Чтобы сберечь своих родных, партизаны решили поселить их в лесу в землянках. Землянки вырыли под соснами, крыши сделали из кустарников, земли и мха. Была осень, и дочь одного из партизан заболела – у неё был удушливый кашель. В один из дней они услышали наверху немецкую речь. Родителям пришлось зажать рот маленькой девочке, чтобы её кашель не выдал всех людей, которые жили и в этой землянке, и в соседних. Эта история закончилась благополучно: девочка осталась жива. Но сложно представить, что чувствовали её родители, которым пришлось, спасая других (не только себя), фактически душить свою родную дочь. Что пережила эта девочка, цепляясь за жизнь. Не дай Бог ещё кому-нибудь такое испытать.

Великая Отечественная война сломала жизни миллионов людей: детей, стариков, женщин и мужчин. Но самое страшное, что война отобрала детство, счастливое и безмятежное. Слишком рано взрослели дети, слишком рано брали в руки оружие, слишком рано умирали…

Однажды, готовясь к уроку мужества, посвящённому освобождению Речицы от немецко-фашистских захватчиков, нам с ребятами захотелось найти что-нибудь новенькое к мероприятию: стихотворения, песни, которые ещё не слышали наши учащиеся и педагоги. В одной из книг были помещены стихотворения различных авторов, которые своими глазами видели войну и писали о ней. В предисловии к книге были помещены слова Евгения Винокурова, которые запали мне в душу: «…Сколько поколений молодых людей жаловалось на то, что они опоздали родиться, что не успели к великим историческим событиям. О моём поколении нельзя сказать, что оно опоздало родиться. Мы попали вовремя. Мы повидали такое за несколько лет, что другим не увидеть и за долгую жизнь… Мы были горды и за страну, и за самих себя лично. Мы выдержали испытание…»

Его слова, как и военная «песня-гимн», как мой любимый кинофильм о войне «Звезда», первая самостоятельно прочитанная книга о войне «Никогда не забудем», очень волнуют душу. Я всегда представляю себя на месте этих детей, их родителей, солдат, даже фашистов. Что бы сделала я для Родины, если бы жила в то время? Смогла бы ли я совершить подвиг, или же была бы пассивным свидетелем всего происходящего? В моём воображении, конечно же, я – герой. Но вот беда – когда человек попадает в реальную экстренную ситуацию, он может повести себя не так, как хотелось бы. Я надеюсь, если придётся защищать Родину, я не испугаюсь и проявлю мужество в любой ситуации.

Сегодня мне бы очень хотелось, чтобы все дети планеты не прятались от пуль и бомб в укрытия, чтобы они не проливали слёзы над погибшими родителями, чтобы над их головами было голубое чистое небо без дыма, гари и пыли от разрывающихся снарядов, чтобы всегда на столе стояла еда, а дети беззаботно играли в свои игры, ходили в школу, мечтали о светлом будущем.

Варвара Романюга,

учащаяся 11 класса ГУО «Средняя школа № 12 г. Речицы»

Дети Великой Отечественной войны

Время очень быстротечно. Оно уносит за собой множество событий и воспоминаний: как хороших, так и трагичных. В 2025 году исполняется 80 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. Эта дата заставляет глубоко задуматься над тем, как ценно мирное небо над нашими головами. За эти годы на свет появилось несколько поколений, не знающих ужасов и потерь войны. Но последствия этой трагедии никуда не исчезли. О чём можно говорить, если мы до сих пор чтим память ветеранов и уважаем героев тех ужасающих событий.

В годы войны жить было невыносимо всем: и старым, и молодым. Но самый большой отпечаток она оставила на судьбах детей и подростков. Они, будучи незрелыми и совсем зелёными, взяли на себя огромный груз ответственности — оборонять и защищать Родину.

Оккупанты знали, на что давить. Они хотели заручиться поддержкой и расположением белорусском молодёжи. Ведь, казалось бы, детская психика очень неустойчива. Ребёнку легко внушить любую идею. Но нет! Попытки воздействия на подрастающее поколение и школы далеко не всегда заканчивались успехом.

За годы смертоносной войны было убито более 1,5 миллиона детей. И причин было несколько: детей убивали сразу после рождения, уничтожали в лагерях смерти. Молодое поколение активно использовалось как рабочая сила или источник донорства. Конечно, всё это вызывало ряд несовместимых с жизнью заболеваний: от инфекций до истощения. Каждая такая история заслуживает отдельного внимания и сострадания. Однако были и сильные, неуничтожаемые герои среди этих детей и подростков, имена которых простой гражданин сегодня почти приравнивает к святыне!

Наверное, каждые белорус знает о лагере «Красный берег», который в самые тяжелые годы стал местом гибели бесчисленного количества невинных детских душ. В 1944 году именно здесь оккупанты создали пункт, куда стали свозить подростков в возрасте 8-15 лет. В акте комиссии Краснобережского сельсовета от 20 ноября 1944 года отмечалось: «На этом пункте дети проходили медицинский осмотр в комиссии, после чего их грузили на станции Красный Берег в поезда и отправляли в Германию для взятия крови на лечение раненых немецких солдат и офицеров». Ослабленные детские тела вывозили без шанса на возвращение. По существующим данным таким образом жизни лишилось около 2000 маленьких белорусов. И это только зафиксированные случаи. Представьте, сколько детей просто пропало без вести. И документы гласят о том, что такой лагерь был не один! Как минимум ещё 130 детей из лагеря в деревне Лучицы были вывезены в Германию с той же целью.

Немцы шли дальше: теперь, занимаясь вербовкой, они привлекали подростков для разведок. В основном жертвами становились воспитанники детских домов, которых было очень легко подавить. Над ними издевались: пытали, избивали, лишали воды, еды и всякой гигиены, о чём рассказывает нам оперативная сводка ЦК КП(б)Б от 1942 года. 1 февраля 1942 года 2-й отдел Разведывательного управления Генерального штаба РККА подготовил «Материалы по агентурной обстановке на территории СССР, временно оккупированной немцами». В 6-й главе «Политический режим на оккупированной территории. Вербовка и засылка враждебной агентуры на территорию СССР» указывалось, что «…немцы продолжают массовую засылку своих агентов на нашу территорию… Это особенно относится к нашим подросткам. Известно на многих примерах, что немцы широко вербуют наших подростков для целей разведки, причем, как правило, ведут от имени нашего «командного состава», одетых в форму РККА, зная, что советские подростки все сделают для своей Красной Армии. В этом отношении характерен пример с недавно раскрытой в г. Т. крупной шпионской организацией немцев, почти полностью состоящей из наших подростков в возрасте 13–16 лет. Возглавляли всю эту группу немецкий шпион, который встречался с ребятами всегда в форме майора Красной Армии, и его помощник в форме лейтенанта. Ребята под предлогом помощи Красной Армии собрали данные по аэродромам, расположению наших частей и штабов, расположению артиллерии и т. п. За выполнение каждого задания ребята получали по 20 рублей». В обзоре ГУПВ НКВД СССР «О методах работы германской разведки в войсковом тылу действующей Красной Армии» от 19 мая 1942 года указывалось, что в Бобруйске создана «спецшкола гестапо по подготовке разведчиков-подростков в возрасте от 15 до 18 лет». Такие условия жизни трудно даже назвать животными. В настоящее время трудно даже представить, через что пришлось пройти маленьким, но уже таким взрослым людям.

Маленькие и отважные герои! Их юные и нежные сердца вмиг стали крепче стали! И их имена знакомы вам очень хорошо. В данной статье я привезла информацию лишь о паре из них, чтобы показать на их примере, что же такое настоящая самоотверженность.

Владимир Щербацевич родился в 1926 году в семье военнослужащего. Его отец погиб в финскую войну. Вместе с мамой, Ольгой Федоровной Щербацевич, они жили в Минске на улице Коммунистической. Ольга Федоровна работала в 3-й городской больнице, а Володя учился в средней школе № 6 г. Минска. Во время войны они прятали в своей квартире раненых военнопленных, оказывали им медицинскую помощь, помогали уйти из оккупированного города. Ольга Федоровна оказывала бежавшим первую медицинскую помощь, переодевала их в гражданскую одежду, которую собирала у родственников и знакомых. Однажды, по поддельным документам, они вывезли целый грузовик с военнопленными к партизанам. Освобождение военнопленных было для всех главной задачей. В сентябре внезапно начались облавы, а в домах скрывалось еще много раненых, бежавших из плена.

Валю Зенкину фашисты заставили под огнём пробираться в крепость, чтобы передать её защитникам требование сдаться в плен. Валя в крепость пробралась, рассказала о зверствах фашистов, объяснила, какие у них орудия, указала место их расположения и осталась помогать нашим бойцам. Она перевязывала раненых, собирала патроны и подносила их бойцам. В крепости не хватало воды, её делили по глотку. Пить хотелось мучительно, но Валя снова и снова отказывалась от своего глотка: вода нужна раненым. Когда командование Брестской крепости приняло решение вывести детей и женщин из-под огня, переправить на другой берег реки Мухавец – иной возможности спасти их жизнь не было, - маленькая санитарка Валя Зенкина просила оставить её с бойцами. Она поклялась продолжить борьбу с врагом до полной победы. И Валя клятву сдержала. Разные испытания выпали на нелёгкую долю, омрачили судьбу. Девочка своё искреннее слово сдержала. И свою борьбу Валя продолжила уже в партизанском отряде. Воевала девочка смело, наравне со взрослыми, не боясь ни боли, ни смерти.

Существует знаменитая поговорка: «Дети – цветы жизни». Они чисты и невинны, как цветы, потому что не имеют возможности столкнуться со всеми тяготами взрослой суровой жизни. Но к детям войны это не относится. Им пришлось повзрослеть слишком рано, пожертвовать своим самым драгоценным и счастливым временем во имя Родины и семьи. И это даже нельзя назвать выбором: его просто не было. Зная всё это, мы должны быть безгранично благодарны детям войны. Их подвиги и жертвы подарили нам мир и спокойствие в настоящем. И об этом просто нельзя молчать. Помните и цените своих героев, ведь только народ может сохранить это значимое историческое наследие.

Ксения Черняк,

учащаяся 11 класса ГУО «Средняя школа № 12 г. Речицы»

Дети и война

Много лет прошло с тех пор, как окончилась Великая Отечественная война, война, унёсшая жизни миллионов людей, в том числе – каждого третьего белоруса. Мы благодарны всем тем, кто воевал ради светлого будущего нашей страны, помним их, не забываем. Но много ли людей задумывается о детях войны?

Ведь только вдуматься в эти слова: дети и война! Ужаснее нет, чем эти два слова рядом. Жестокие, безжалостные, беспощадные взрослые затеяли ту войну, а страдать и умирать пришлось и ни в чём не повинным детям. Я не думаю, что нашёлся бы хоть один ребенок в Советском союзе, кто не ощутил на себе войны. Судьбы у всех были разные, но страдания выпали на долю всех. Одним пришлось пройти через голод, когда есть совсем было нечего, другие прошли и через холод, когда, прячась в лесах зимой, не было возможности согреться. У третьих на глазах убили родителей, оставив их, беспомощных, сиротами. Четвертые познали всё это, оказавшись в концентрационных лагерях, когда, вырвав из рук матерей, их увозили далеко, где голод и холод были постоянными спутниками, на некоторых проводили опыты, брали кровь. Пятые уже в юном возрасте брали в руки оружие, сражались всеми силами против врага, как могли, трудились наравне со взрослыми. И все эти дети прошли через страдания, невыносимые страдания, незаслуженные. Вопрос «За что?» так сам собой и напрашивается. Что сделали эти несчастные малыши и подростки, что им довелось такое пережить? Почему их детство не должно было быть счастливым?

Сердце сжимается, когда пытаешься представить хоть на миг, через что пришлось пройти детям из концентрационных лагерей, блокадного Ленинграда, детям, познавшим голод, ведь им приходилось есть хлеб из лебеды, выжимки из семечек подсолнуха, траву, хвою, многие умирали от недоедания, истощения. Это так страшно.

Хочется вспомнить и о детях, стоявших у станков на заводах наравне со взрослыми. Великая Отечественная война заставила их забыть об игрушках, забавах, детстве, заставила трудиться не покладая рук и не жаловаться никогда.

Все мы слышали о Зинаиде Портновой, Марате Казее, Леониде Голикове, Борисе Царикове, Надежде Богдановой, Александре Колесникове и многих других. Эти дети, не жалея жизни, сражались за Родину. Это дети-герои! Сотни девчонок и мальчишек шли защищать Отечество, иногда прибавив в военкомате год-два, воевали и в армии, и в партизанских отрядах, в один момент став взрослыми. Их патриотизму, силе духа, смелости, способности к самопожертвованию стоит поучиться каждому, даже взрослому. Не найдётся даже слов, чтобы описать восхищение и благодарность этим ребятам, что всеми силами помогали взрослым приблизить Победу.

Мы должны помнить о детях, переживших ту войну, детях, у которых вместо беззаботного счастливого детства были лишения, страдания, голод, горе и смерть. Мы должны сохранить память о них и эту память пронести через всю жизнь, предав другим поколениям.

Милана Николайчик,

учащаяся 8 класса Вышемирской средней школы Речицкого района,

член объединения по интересам «Юные туристы-краеведы»,

юный экскурсовод школьного музея,

участница волонтерского отряда «Все зависит от нас»

Связаны одной судьбою

(о судьбах детей Великой Отечественной войны)

Каждый раз, когда мне доводится побывать в гостях у семейной пары Кондиковых Петра Ефимовича и Тамары Васильевны, проживающих в деревне Духановка Речицкого района, я вновь и вновь поражаюсь их жизнелюбию, оптимизму, гостеприимству, доброте, дружелюбию, приветливости и открытости! Встречают тепло, радушно, с улыбкой и, несмотря на то что это мы пришли поздравить их, живых свидетелей Великой Отечественной войны, с памятной датой, они не выпустят из дома без «гостинцев»! Петр Ефимович практически ничего не видит, а Тамара Васильевна с большим усилием передвигается, но они всегда рады гостям, благодарят за память, которая для них часть их собственной судьбы, а для нас, современных поколений, — это наследие, достояние, которое обязаны хранить!

Кондиковы Петр Ефимович и Тамара Васильевна в раннем детстве попали в качестве узников в фашистскую Германию. Когда в дом Петра Ефимовича пришли каратели, ему было всего 6 лет. Его забрали вместе с мамой и двумя сестрами постарше. Отца уже тогда не было в живых, он умер до войны. В Германию везли на «товарняках». Там встречали богатые фермеры-немцы. Семья Петра попала в хозяйство фермера с русской фамилией Сивухо, видимо, когда-то переселился и онемечился. Хозяйство было огромное: плантации малины, зерновых, технических культур, большая свиноферма и птицеферма. За всем этим приходилось следить маленькому Петру, его семье, а также и другим узникам. Самого хозяина-фермера часто не было дома, так как он был начальником в каком-то немецком концлагере для заключенных, в том числе, советских солдат. За всеми остарбайтерами на ферме следил его управляющий – шнайдер. Очень строгий и суровый человек, который за любую провинность строго наказывал. Кормили узников два раза в день – картофелем в мундире: работающим узникам выдавали по 5 картофелин, не работающим – три. Бараки для пленных были по три километра в длину. «Пока картофель принесут – он уже стылый и синий. Часто с голоду подворовывали на огороде: то гороха стручок схватить удавалось, то батвы какой...» - с грустью вспоминает Петр Ефимович.

Узниками Петр Ефимович и его семья пробыли целых 4 года, пока в данную местность не пришли американские войска и не освободили всех заключенных. Немецкий хозяин покончил жизнь самоубийством, а управляющий бежал в Литву и о нем больше ничего не известно. После освобождения всех узников американцы перевезли в Польшу, предварительно снабдив продуктовыми пайками с запасом на три дня. Но, уже на границе, поляки-пограничники все эти продукты питания отобрали со словами: «Вы там, в Германии, и так достаточно отъелись»... «Вот такие чудеса были» – с грустью смеется Петр Ефимович.

Потом попали в Брест. На брестской станции сели в вагоны и отправились в сторону города Гомеля. Там всех высадили без документов, без вещей. Как добираться до дома, не знали. Кто-то предложил сесть на «товарняки». Попрыгали на ходу и поехали до города Речица. А остановки тогда на этой станции не было. Надо было прыгать на ходу. Кто постарше и посмелее – выскочили. Сестры с мамой боялись на ходу прыгать и поехали дальше. А Петра в суматохе кто-то схватил за руки и выбросил из вагона. Родные Петра Ефимовича добрались до города Лунинца. Там поезд стал, мать и сестры пересели сразу на вагон в обратную сторону, искать сына и брата. Приехали в Речицу, а маленького Петра уже на станции не было.

Петр Ефимович вспоминает, что, когда его выбросили из вагона, он очень сильно испугался. Увидел, что никого из родных нет, стал бежать вслед за «товарняком». Ну, куда там, ни угнаться. Шел уже просто по шпалам. Встретил проводницу. Дошел с ней до деревни Бабичи. Она, видимо, не захотела приютить мальчишку, и пришлось ему спать на улице, под лавочкой. На утро Петр вернулся на железную дорогу. Решил, что нужно вернуться в Речицу. По дороге он встретил слеповатую женщину, которая вела слепого старца. Шли они просить милостыню на городской рынок. Петр Ефимович прибился к ним. Так скитался с ними несколько дней, а за счет милостыни питались. Очутились вместе в деревне Демехи. И вот, спустя несколько дней, увидел Петр свою маму, которая все эти дни ходила по деревням и искала своего сына...

Послевоенная жизнь была не легче. И голодали, и нуждались, и жили «по людям». Некоторое время пришлось переселиться в Западную Украину. Сестры няньками подрабатывали, а Петр коров пас у местного зажиточного фермера. Когда началось активное колхозное строительство, «бандеры» жизни не давали: всех, кто в колхозы записались, ночами громили. Пришлось и оттуда уезжать. Вернулись в родную деревню Духановку. Построили «курень», где и ютились все вместе. Огород свой стали обрабатывать, немного разжились. Петр Ефимович отслужил в армии 3 года, выучился там на шофера. Впоследствии 41 год отработал водителем в местном колхозе. Ежегодно был передовым работником сельского хозяйства.

Тамара Васильевна Лобанова, а ныне супруга Петра Ефимовича, тоже прошла немецкий плен. Ей тогда было всего лет 5. Воспоминания ее о тех событиях менее отчетливые. Помнит лишь, что за любую шалость немцы очень сильно наказывали. Однажды она увидела в коляске маленького красивого немецкого малыша и шуткой его ущипнула. Вспоминает, что сильно тогда «погоняли ее взрослые немцы».

После освобождения практически одновременно семьи Кондиковых и Лобановых вернулись в родные места. Петр и Тамара с детства дружили, а впоследствии создали свою семью. Всю жизнь прожили вместе, растили детей, внуков, поддерживая, заботясь друг о друге, благодаря Бога за мирное небо. И сейчас, на склоне лет, когда Петр Ефимович практически ослеп, а Тамара Васильевна плохо ходит, ни на минуту не покидает их радость, что выжили тогда, что живы сейчас...

Александр Строкин,

учащийся 11 класса Вышемирской средней школы Речицкого района,

юный экскурсовод Вышемирского школьного комплексного музея

Детство, опаленное войной

Уже несколько лет я активно занимаюсь в школьном музее Вышемирской средней школы Речицкого района. Музей хранит в себе и культурное наследие, и историческое. Особое место в нем занимает история Великой Отечественной войны. Особенно меня трогают воспоминания очевидцев преступлений фашизма. Многие из них застали Великую Отечественную войну совсем маленькими. Но их детские воспоминания, опаленные войной, никогда не забывались, остались трагическим пятном на всю жизнь в памяти и душе... Меня восхищает, что эти люди не отчаялись, не сломались, а сумели мужественно продолжить свою жизнь, принося пользу себе, своим семьям, своей стране. Одной из таких людей является Любовь Григорьевна Исаенко (девичья фамилия Степанец).

Родилась Любовь Григорьевна в 1939 году в деревне Семеновка Речицкого района в большой крестьянской семье. Училась в семилетней Вышемирской школе. В годы Великой Отечественной войны фашисты сожгли дотла родную деревню. Любовь Григорьевна и другие жители стали узниками фашистов и были угнаны в концлагерь. Годы лагерные запомнились темным, холодным, липким сном. Воспоминания не имеют четких очертаний, ведь совсем маленькой она попала в фашистский плен. Но отпечаток они оставили неизгладимый…

После войны Любовь Григорьевна с родными вернулась в разрушенную деревню. Жили в землянке. Голодали. Но выстояли и выжили... В поисках лучшей доли, вскоре семья переехала.

Учебу Любовь Григорьевна уже заканчивала в городе Минске в средней школе №19 имени Янки Купалы (в 1956 году). Затем поступила в Гомельский педагогический институт имени Чкалова. А в 1961 году была направлена в среднюю школу-интернат №1 г. Речица. Эта школа впоследствии стала для нее жизнью, судьбой, болью и гордостью.

За годы профессиональной деятельности она станет одним из выдающимся педагогов нашей страны. Об этом свидетельствуют и звание отличника просвещения, и многочисленные грамоты, и уважение ее прежних выпускников. Одно из доказательств такого почтительного и уважительного отношения к любимому педагогу от былых выпускников – это статья о Любовь Григорьевне в газете "Дняпровец", написанная выпускниками 1969 года школы-интернат №1 г. Речица.

Несмотря на все события, которые происходили в жизни Любовь Григорьевны на протяжении жизни, память о страшных военных годах не покидала ее никогда. Все время военные и послевоенные годы вспоминаются Людмиле Григорьевне с содроганием.

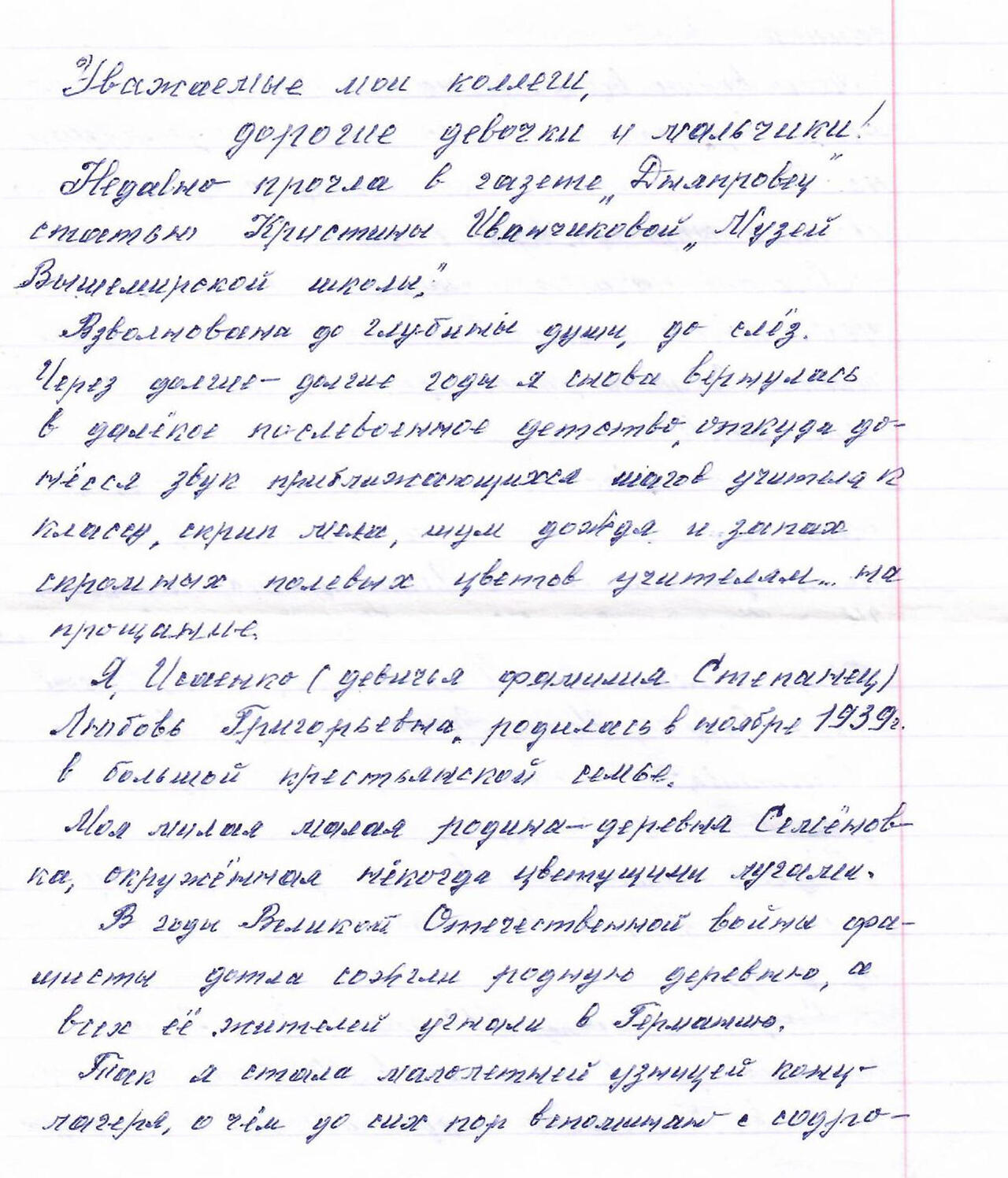

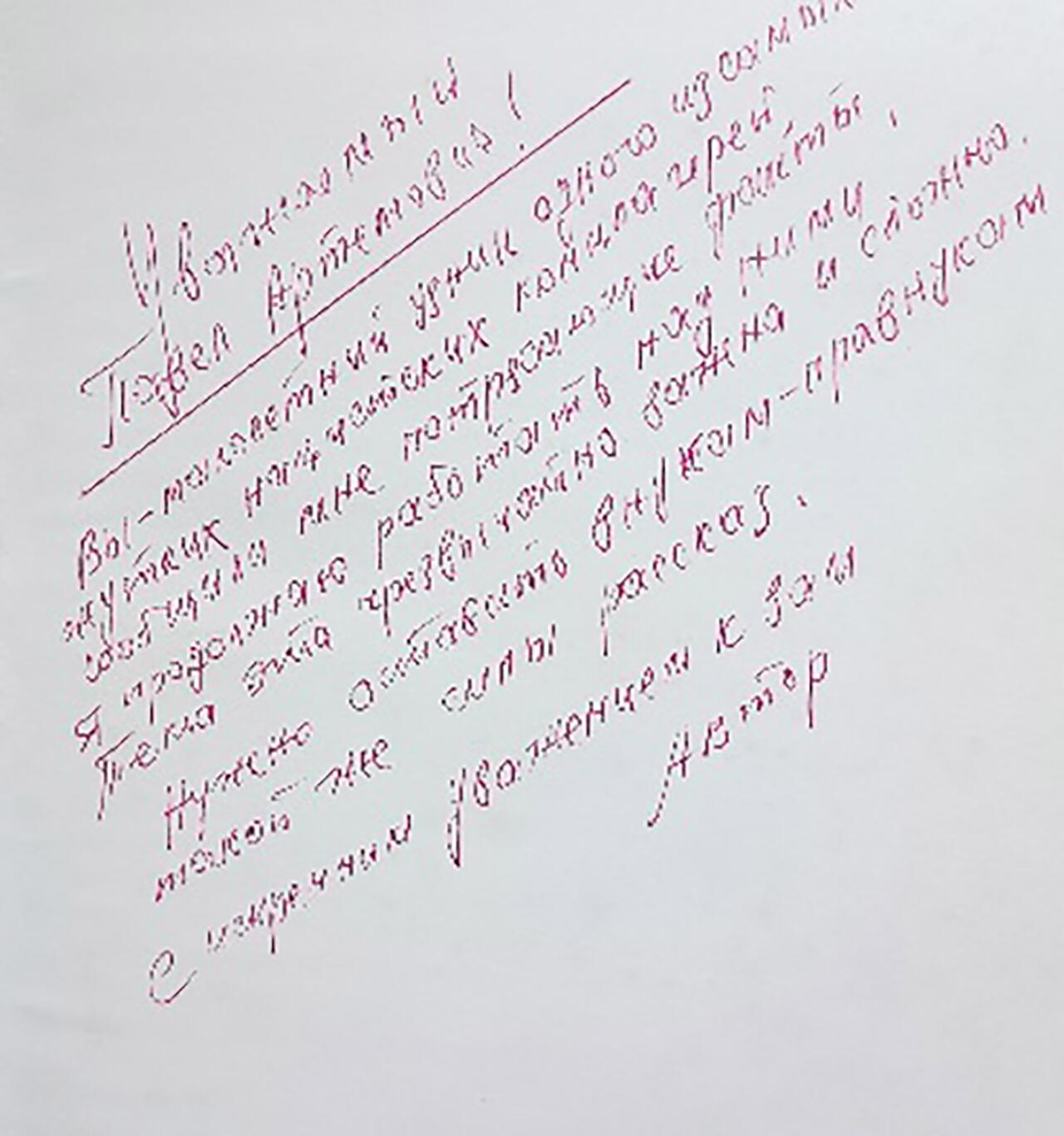

В начале 2021 года Любовь Григорьевна написала письмо (см. фото) творческой группе Вышемирского школьного комплексного музея, а также передала некоторые личные вещи (школьную фотографию, поздравительные письма от Президента Республики Беларусь и Председателя Речицкого райисполкома, юбилейную медаль "65 лет Великой Победы"). Сейчас эти предметы занимают почетное место в экспозиции музея.

В начале 2021 года Любовь Григорьевна написала письмо (см. фото) творческой группе Вышемирского школьного комплексного музея, а также передала некоторые личные вещи (школьную фотографию, поздравительные письма от Президента Республики Беларусь и Председателя Речицкого райисполкома, юбилейную медаль "65 лет Великой Победы"). Сейчас эти предметы занимают почетное место в экспозиции музея.

Вот и сейчас, на занятиях в школьном музее, я с трепетом держу ее письмо, где красивым и аккуратным почерком она пишет нам, современным молодым поколениям, приветствие и пожелание жить всегда под мирным небом! Я с грустью думаю о том, как же тяжело пришлось детям в годы Великой Отечественной войны. Я с благодарностью смотрю на свою судьбу, радуюсь, что могу учиться, заниматься творчеством, спортом, проводить время со своей семьей и быть уверенным в своем благополучном будущем. Судьбы детей войны нам всем пример, как нужно ценить и дорожить свободой, жизнью, миром.

Терещенко Мария Игоревна

учащаяся 8 «Б» класса СШ №10

Сыч Наталья Александровна

учитель истории СШ №10

Вырвавшиеся из ада: Скоробогатова Нина Николаевна

Война оставила свой чёрный след на нашей земле, принеся в каждую семью горе и слёзы. Было в ней место и ужасным преступлениям, совершённым немецкими оккупантами на оккупированных и прифронтовых территориях. Здесь особенно сильно работала германская машина подавления и уничтожения мирного населения. Она не щадила и маленьких детей, которым довелось оказаться за колючей проволокой лагерей смерти, которых навсегда лишили детства.

Нелёгкий жизненный путь прошла наша землячка Нина Николаевна Скоробогатова. Ей было всего четыре, когда началась война. Маленькой девочкой она оказалась в лагере смерти в г. Витебске. Нина Николаевна делится с нами своими воспоминаниями:

- Родилась я 15 марта 1937 года. Наша семья проживала тогда в местечке Узкое Усвятского района Великолукской области. Отец Клюев Николай Денисович работал мастером-сыроделом, мама Клюева Татьяна Васильевна также трудилась на сырзаводе.

Когда начались авианалёты и бомбёжка, все старались на коленях ползти в лес. Позже был организован партизанский отряд, и дедушка Денис был связным, однако позже его выдал предатель по фамилии Рысинский.

Нина Николаевна с горечью вспоминает, как немцы допрашивали её дедушку, издевались над ним:

– Стреляли по ногам, повесили на ремнях и вырезали звезду на теле. Родные дождались ночи и похоронили его, могила затерялась.

Партизаны проводили диверсии, пускали под откос поезда. Обозлённые немцы сжигали деревни. Мы видели, как горели Мастишье и Заполье.

– Какие ситуации Вам тяжело вспоминать?

– В мае 1942 года во время карательной операции немцы с собаками прочёсывали лес, если где плакал маленький ребёнок, они всегда безоговорочно стреляли. И поэтому мне мама закрывала рот рукой, просила не плакать. Люди прятались в стогах с прошлогодним сеном. Я слышала топот лошадей, находясь уже в стогу. Немец штыком проткнул моё детское пальто.

Далее была унизительная сцена, когда маленькая Нина видела, как жестокий немец мог расстрелять её маму, но, к счастью, не убил.

Люди старались спрятать медсестру из партизанского отряда, но немцы её вывели из сарая, изнасиловали и повесили. Молодых женщин и детей отправляли в лагерь.

– Как Вы оказались в лагере?

– Нас гнали пешком, и подъехала машина с бортами, народу как селёдки в бочке. Мы с мамой оказались у самой кабины, а по углам были фашисты с собаками. И я очень хорошо помню, как на меня дышала эта овчарка.

Нас привезли в лагерь в г. Витебске. Матерей отделили от маленьких детей. Женщины рыли окопы, а старшие девочки за нами присматривали. Немцы очень боялись тифа, и нас сразу обрили наголо, чем-то обливали бараки.

– Чем Вас кормили?

– Давали эрзац-хлеб (нем. Ersatz - «заменитель»), баланду, а мне всегда хотелось картошки.

– Как обычно проходил день в лагере?

– Девочки трудились, делали грязную работу, посуду убирали, присматривали за младшими. Нас, маленьких, они очень поддерживали, пели нам песни, конечно, грустные.

– Помните ли Вы день освобождения?

– Освободила нас Красная армия. Я помню, как меня на руки взял солдат, угостил сахаром, обнял и дал покушать. Далее нас отправили в военно-полевой госпиталь. Десять дней мы находились под наблюдением врача, нас кормили бульоном, так как твёрдой пищей нельзя было питаться, и ставили капельницы.

– Помню такой случай: в деревне Курино возле Витебска стояла военная часть. Солдаты дали нам картошки, так мама нашла военную каску и картошку варила прямо в ней. Когда ехали наши военные машины, многие солдаты помогали продуктами из своих вещмешков.

– Как сложилась Ваша послевоенная жизнь?

– После войны мы жили в Витебске в общежитии с печным отоплением, потом провели электричество. Папа мой также вернулся с войны. Он воевал в партизанском отряде, который входил в состав 1-й белорусской бригады. Как проходили их боевые будни, описано в книге командира отряда А.А. Погорелова «У «Суражских ворот» (1980).

Десятый класс я закончила в районном центре Сураж в 1955 году. Поступила в «Витебский ордена «Знак Почёта» ветеринарный институт», получила специальность ветврача-эксперта. На пятом курсе вышла замуж за Скоробогатова Сергея Андреевича. Молодая семья уехала работать в Ветку на мясо-молочную станцию: я в лаборатории занималась ветеринарно-санитарной экспертизой, а супруг Сергей Андреевич работал врачом в ветлечебнице.

С 1972 года Сергей Николаевич трудился в совхозе «Хальч» ветеринарным врачом. Потом мы переехали в Речицу, где муж уже работал главным ветврачом Речицкого района в Управлении по сельскому хозяйству. Я продолжила трудиться в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы г. Речицы.

Мы вырастили троих замечательных, трудолюбивых детей. Старший сын Владимир окончил Киевское высшее военно-морское училище, затем военную академию. Служил во Владивостоке на Тихоокеанском флоте, плавал на корабле, стал капитаном I ранга. Сейчас там и проживает. Второй сын Роман окончил БИИЖТ по специальности «инженер-строитель», проживает в г. Речица. Младшая дочь Светлана сейчас работает медсестрой в военном госпитале во Владивостоке, а муж её – офицер-подводник.

– Как Вы отмечаете День Победы?

– Это для нас настоящее событие, очень бережно чтим этот праздник, готовимся, встречаемся с друзьями. Как видите, мои дети тоже свою судьбу связали с профессиями защитников нашей земли, нашей Родины.

* * *

Спасибо Вам, Нина Николаевна, за нашу Победу. Чтобы память была общим достоянием, передавалась будущим поколениям, необходимо сохранить правдивую историю о войне. Это особенно актуально сегодня, когда фальсифицируются факты, подменяются понятия. Мы, молодое поколение, наследники, правнуки Великой Победы, обязаны защитить чистоту подвига наших дедов и прадедов.

Дарья Соснок,

учащаяся 10 «А» класса

Речицкого районного лицея

Малолетние узники страшной войны

Дети войны - и веет холодом,

Дети войны - и пахнет голодом,

Дети войны - и дыбом волосы:

На челках детских седые волосы.

Земля омыта слезами детскими,

Детьми советскими и не советскими.

Какая разница, где был под немцами,

В Дахау, Лидице или Освенциме?

Их кровь алеет на плацах маками,

Трава поникла, где дети плакали.

Дети войны - боль отчаянна,

И сколько надо им минут молчания!

Л. М. Голодяевская

Война!.. Огненным смерчем ворвалась в судьбы миллионов людей.

У многих людей детство вспоминается как самое счастливое и беззаботное время в жизни. Всегда вспоминают его с улыбкой, когда перед нами проплывает милые сердцу моменты. Около пяти миллионов человек судьба лишила счастливых воспоминаний детства. У них ничего не осталось, кроме слез о прошедшем времени. Война отняла у них детство. В истории войн ещё не было таких злодеяний, таких чудовищных преступлений, какие творили фашистские захватчики. Они вели войну, прежде всего, с мирным и безоружным населением, с женщинами, детьми, стариками.

Сказать, что страшными были годы 1941-1945 ХХ века, – значит не сказать ничего. Дети и война – понятия, казалось бы, несовместимые. Со дня окончания той страшной войны прошло уже 80 лет. Но мы помним и поминаем и тех, кто все ужасы и тяготы войны познал еще ребенком. Сколько их было в действующей армии, в партизанских отрядах и подпольных организациях в тылу врага?! Родина не забыла их ратные подвиги, их вклад в Великую Победу: многие дети были награждены орденами и медалями, получили высокое звание Героя Советского Союза. Но были и те, для кого ужасы войны усугублялись пребыванием на чужой земле, в неволе. С мечтами и снами о родине, о доме... Пережив унижения, оскорбления, посягательства на жизнь, тело и душу – трагедии войны и плена, они всю оставшуюся жизнь хранили в своих израненных сердцах неизгладимые воспоминания военного лихолетья.

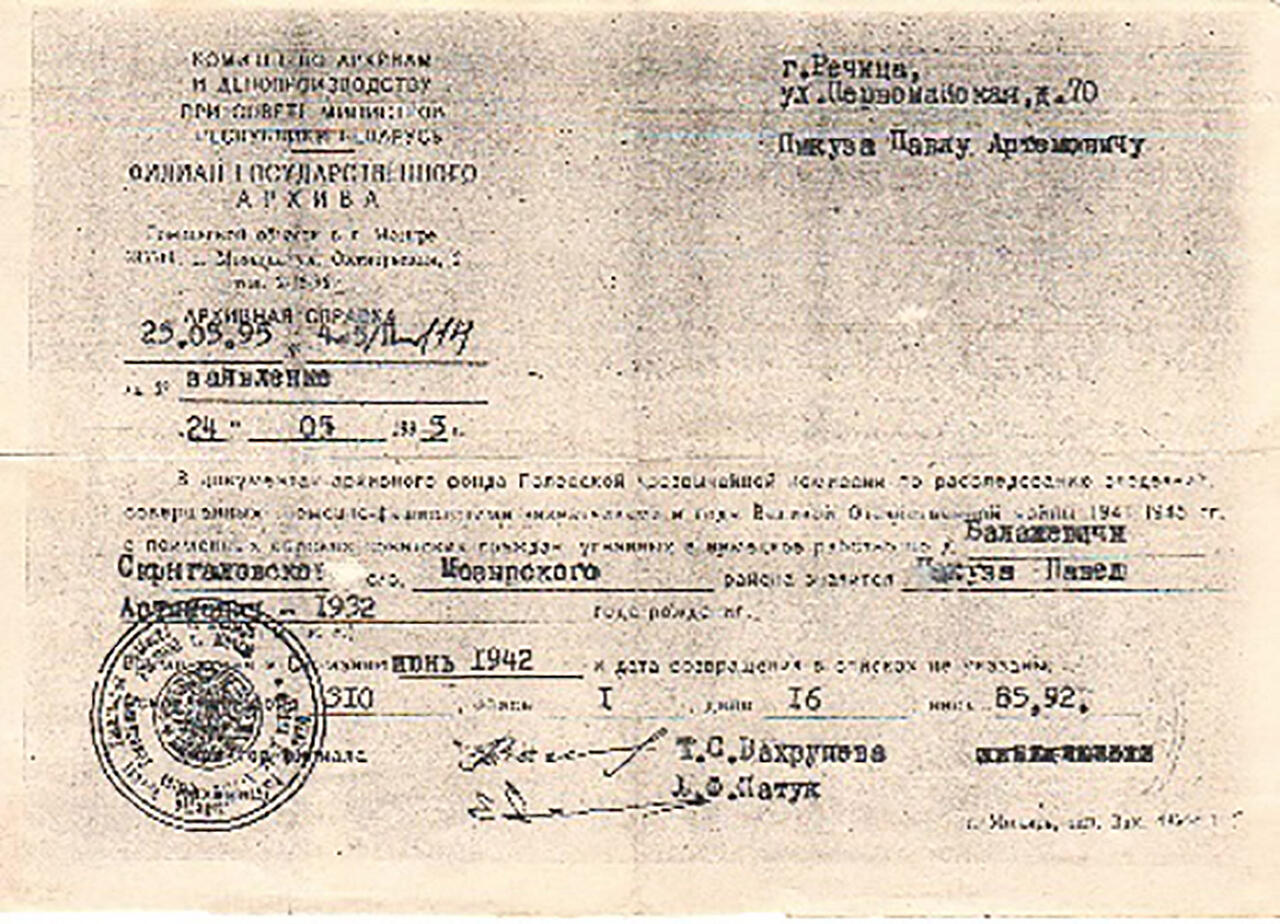

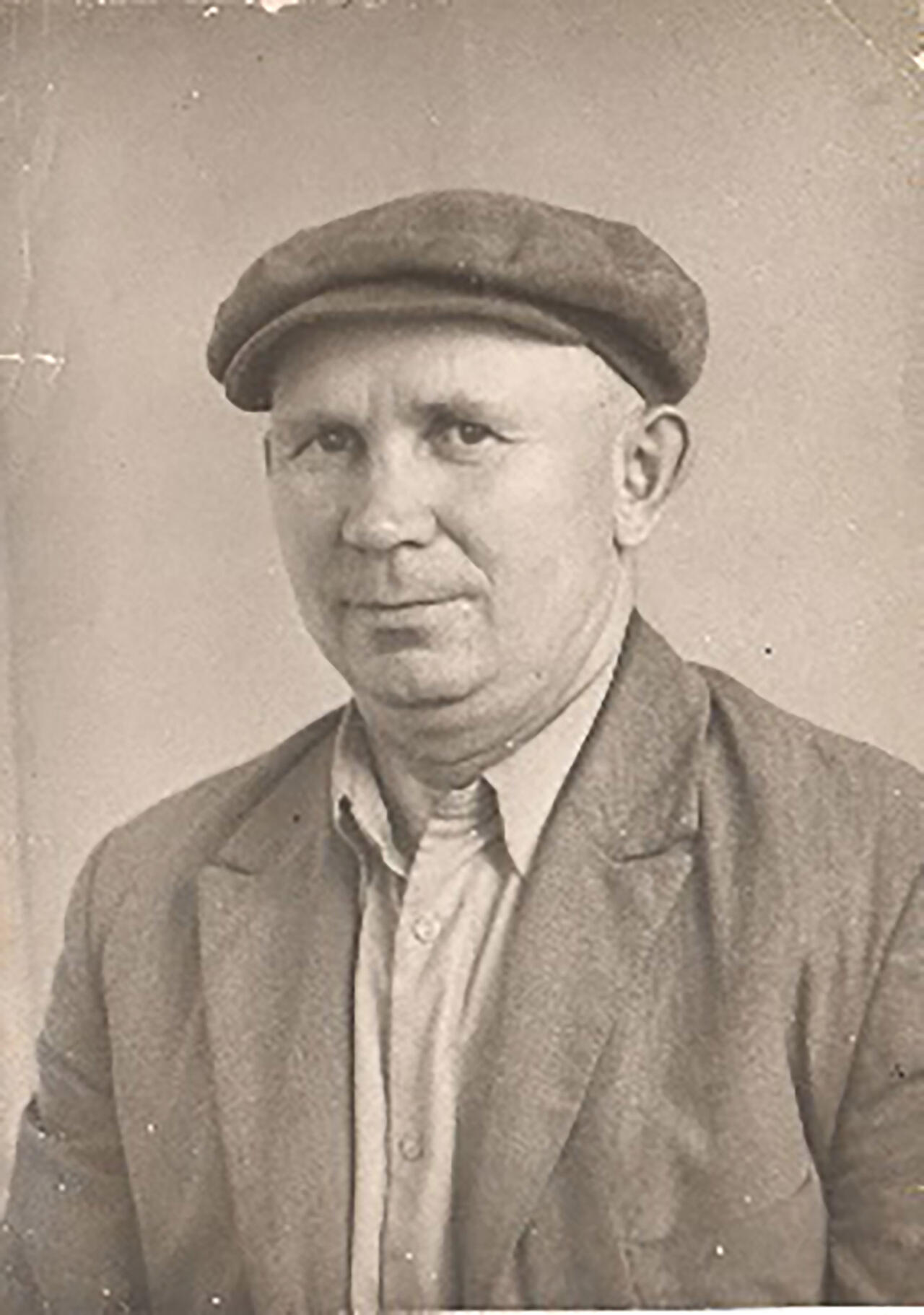

Ужасная судьба ждала нашего земляка Пикузу Павла Артёмовича (1930-1999)…

Родился он в Мозырском районе в деревне Балажевичи в 1930 году в крестьянской семье. Когда началась война, Павлу было всего лишь 11 лет. Его семья и односельчане пережили несколько карательных операций. Но самое страшное случилось в 1943. В тот злополучный день в деревню стали прибывать грузовые машины. Немцы устроили настоящую облаву. В Германии не хватало рабочих рук… Люди, кто успел, убежали в лес и спрятались в землянках. Павлик не успел… Его вместе с другими сельчанами погрузили в машины и повезли к железнодорожной станции. Зря вернувшаяся из леса мать искала своё дитя. Их ожидала долгая разлука. Четыре лагеря пришлось пройти мальчику и пережить все муки ада.

ДАХАУ – МАГДЕБУРГ – БУХЕНВАЛЬД – ОСВЕНЦИМ… Такая страшная цепочка жизни в немецких застенках. В Дахау тринадцатилетний мальчик приглянулся местному повару, и он в тайне от всех его подкармливал. Может, благодаря ему Павел выжил. В Магдебурге и Бухенвальде приходилось много работать. Еды не хватало. Собирали мёрзлую картошку на поле после уборки урожая и грызли её сырой. Освенцим был последним лагерем. Но самым страшным. Бараки, которые были построены из досок, с множеством щелей, прогрызенных крысами. Внутри барака с обеих сторон возвышались трехэтажные нары, на которых размещались на грязных соломенных матрасах по три или по четыре человека. Солома давно стерлась в пыль, и узники лежали на почти голых не струганных досках, к тому же с сучками, впивавшимися в тело. Посередине, вдоль барака, тянулась печь, сложенная из кирпича, с топками по краям. Топили печь изредка. Поэтому донимал холод, мучительный, пронизывающий, особенно зимой, когда с крыши свисали длинные сосульки.

ДАХАУ – МАГДЕБУРГ – БУХЕНВАЛЬД – ОСВЕНЦИМ… Такая страшная цепочка жизни в немецких застенках. В Дахау тринадцатилетний мальчик приглянулся местному повару, и он в тайне от всех его подкармливал. Может, благодаря ему Павел выжил. В Магдебурге и Бухенвальде приходилось много работать. Еды не хватало. Собирали мёрзлую картошку на поле после уборки урожая и грызли её сырой. Освенцим был последним лагерем. Но самым страшным. Бараки, которые были построены из досок, с множеством щелей, прогрызенных крысами. Внутри барака с обеих сторон возвышались трехэтажные нары, на которых размещались на грязных соломенных матрасах по три или по четыре человека. Солома давно стерлась в пыль, и узники лежали на почти голых не струганных досках, к тому же с сучками, впивавшимися в тело. Посередине, вдоль барака, тянулась печь, сложенная из кирпича, с топками по краям. Топили печь изредка. Поэтому донимал холод, мучительный, пронизывающий, особенно зимой, когда с крыши свисали длинные сосульки.

Малейшее подлинное или мнимое нарушение лагерных правил влекло за собой жестокое наказание: не менее 25 ударов, погружение головы в воду (вплоть до удушья), а очень часто – смертную казнь через повешение, производившуюся в присутствии всех узников лагеря. В разных лагерях применялись в соответствии с местной инициативой и другие виды пыток. Условия жизни в лагере были рассчитаны на то, чтобы притупить чувства, терроризировать узников и лишить их человеческого облика. В лагере господствовали страх и голод. Многие узники кончали жизнь самоубийством, бросаясь на лагерную проволоку, по которой проходил электрический ток. «Мусульманами» называли узников, дошедших до последней стадии истощения, они были первыми кандидатами в газовые камеры; часто их забирали в крематорий вместе с мертвецами.

Освободили Павла вместе с другими узниками американские солдаты и предлагали увезти в США на постоянное место жительства. Некоторые согласились, но наш земляк вернулся на Родину. В 1960 году он стал работать в Речицком районе в деревне Малодуша. А с 1969 года жил в городе Речица и работал на Метизном заводе.

Историю плена Павла использовал в своей книге «Старые раны» Степан Вишняк. На память он подарил ее Павлу Артемовичу с дарственной надписью.

Человек скромный по характеру он мало рассказывал о тех страшных годах, проведённых в застенках. Всё это уже давно стало историей. Он уже давно умер. Обо всём происходившем мне рассказала его дочь.

Мне хотелось бы, чтобы война никогда не приходила больше на белорусскую землю, чтобы не страдали больше мои земляки…

Мне хотелось бы, чтобы война никогда не приходила больше на белорусскую землю, чтобы не страдали больше мои земляки…

Летят годы… С каждым месяцем все меньше свидетелей мучений и страхов, выпавших в годы войны на детские головы узников-мучеников. Но то, что произошло с ними, требует свидетельствования, чтобы оно не повторилось с будущими поколениями. Никогда...

К счастью, мы не знаем ужасов войны, не переживали этого… но ради тех, кто погиб в той войне, кто пережил все то, что происходило на наших землях, именно мы, молодое поколение сегодняшнего времени, должны помнить об ужасах войны и подвигах во время военных операций, рассказывать об этом следующим поколениям, чтобы память о них жила вечно, чтобы не обесценилась, и чтобы не допустить повторения насилия на земле.

Милана Рымаренко,

учащаяся 9 класса

Пересвятовская базовая школа Речицкого района

Судьба, опалённая войной

Дети войны – это безвинные жертвы фашизма. Они страдали и погибали вместе со взрослыми. В годы Великой Отечественной войны погибли миллионы малолетних мучеников. А сколько их прошло через пекло фашистского рабства?! Великая трагедия народа обеднила нашу землю, преждевременно потерявшую нераскрытые таланты, светлые улыбки, ласковые руки и добрые сердца детей и подростков, которые должны были жить и жить. Это жестокое злодеяние – лишить человека детства!

О человеке, который перенёс испытания германского рабства в годы Великой Отечественной войны, мне рассказала его младшая дочь Татьяна, которая часто приезжает к себе на дачу в Пересвятое.

Звали несовершеннолетнего узника немецкого концлагеря Цыбульский Иван Леонович. Он родился 21 октября 1925 года в деревне Горошков Речицкого района, в многодетной семье. Его родителями были простые труженики.

В начале 1942 года, когда Ивану было 16 лет, он был угнан в Германию на принудительные работы. Лагерь, где оказался юноша, находился за колючей проволокой, под охраной автоматчиков. В бараках узники могли только лежать на трёхэтажных нарах. Терпели холод, голод, болезни. Порой, чтобы согреться, спали, прижавшись друг к другу.

Всё время хотелось есть. Кормили похлёбкой из брюквы или бросали под ноги сырые овощи. Редко давали кусочек хлеба или несколько мелких картофелин. Ощущалась слабость, слипались зубы, язык во рту казался лишним. Постоянно болел живот. Каждый день грозила смерть если не от рук палачей, так от холода, голода, болезней. Многие дети не выносили тяжёлых условий и умирали. Сам Иван часто признавался: «Даже не знаю, как я смог выжить?! Наверно, только благодаря Богу и крепкому здоровью».

Таких подростков, как Иван, отправляли на разные работы. Копали ямы, траншеи, в которые закапывали трупы умерших или расстрелянных узников. Работали на полях, ухаживая за посевами овощей, валили лес, пилили дрова, таскали тяжести. Иван был физически крепким парнем, но и ему было безмерно тяжело. Он не пытался бежать из лагеря, потому что видел: отчаявшихся, бросившихся к ограждению или к воротам узников ждала смерть. Фашисты заставляли подростков работать до изнеможения. Выводя на проверку, жестоко избивали. Слабых и больных каждый день расстреливали у всех на глазах.

Только спустя 2,5 года лагерь был освобождён от фашистской нечисти. Судьбы узников были разными. Ивану удалось вернуться с чужбины на родную землю.

Вернувшись в Горошков, он стал работать в колхозе. Был и комбайнёром, и трактористом. В 1949 году женился на Анне, девушке из соседней деревни Май, которая, как и он, в годы войны была в неволе. Её принудительно вывезли в Польшу, где она 4 года работала на хозяев, выполняя любую возложенную на неё работу.

Создав семью, Иван и Анна родили и вырастили, воспитав достойными людьми, пятерых детей: двоих сыновей и трёх дочерей.

Иван Леонович пережил свою жену, ушедшую из жизни в 1984 году. Умер 28 июня 2007 года в возрасте 81 год. Он много рассказывал своим детям о военном лихолетье, об испытаниях, которые выпали на его долю. Война напоминала ему о себе каждый день: было подорвано здоровье, ходил с трудом, к тому же перенесённые страдания на всю жизнь оставили глубокие раны на сердце и в душе.

Очень важно, что близкие Цыбульского Ивана Леоновича помнят об этом человеке. Каждый из нас должен беречь историческую память о трагических страницах Великой Отечественной войны, связанных с судьбами детей и подростков, жертв фашистского рабства.

Виктория Супренок,

учащаяся 8 класса

ГУО «Новобарсукская базовая школа Речицкого района»

«Вот уж жизни целый век как шагает человек…»

Мы редко говорим о том, что Великая Отечественная война – это не только бои и бесстрашие советских воинов, партизан и подпольщиков, но и изувеченные детские судьбы, и отнятое беззаботное детство.

Вглядитесь в лица тех, кому сегодня за девяносто. Эти люди в самом нежном возрасте познали потери и боль, голод и страх, наравне со взрослыми непосильно работали и страдали, а потом возрождали, строили, созидали, лечили, учили, воспитывали…

Война через тонкие детские души, воспоминания, эпизоды и судьбы не только возвратит нас в тяжелые для Отечества годы, но и раскроет новые грани величия человеческого духа.

Много лет прошло со дня Победы в Великой Отечественной войне. Но это печальная страница истории Родины затронула каждую семью нашей страны. Это страшное время стало самым тяжелым испытанием XX века. Практически, у каждого из нас сегодняшних, есть родственники, которые в войну сражались за Родину. Многие из них погибли. В 1945 году с победой вернулась домой моя прабабушка, Лапеко Раиса Яковлевна.

5 апреля Раиса Яковлевна будет отмечать свое 99-летие. В этот день ей будет что вспомнить, хотя о некоторых событиях хотелось бы забыть.

Родилась Раиса Яковлевна в Новом Барсуке. Мать умерла, когда девочке было 7 лет. Моя прабабушка была первым ребенком в семье. Сиротами остались еще трое детей. Забота о них легла на плечи отца, работавшего в колхозе в полеводческой бригаде. Средств катастрофически не хватало. Чтобы выжить, дети собирали гнилой картофель, щавель.

До войны Раиса Яковлевна успела окончить семь классов. А потом наступил июнь 1941-го. То, что казалось таким далеким и невозможным, к сожалению, стало действительностью. Совсем скоро первые немцы пришли на территорию родной деревни. Новый Барсук был достаточно большим населенным пунктом, за что фашисты сразу же прозвали его «второй Москвой». Расположились в хатах сельчан, заставив тех накануне подступающих холодов искать себе прибежище в лесу. Голод и холод стали основными спутниками практически для всех. Еще холоднее на душе становилось от бесчинств фашистов. Поле от Семеновки до Нового Барсука было заминировано. Фашисты брали сельских детей, запрягали их в плуг и пускали по этому полю. Многие погибали от разрыва снарядов. Окрестные деревни были сожжены, гибли в огне мирные, ни в чем не повинные люди. Сердце просто разрывалось от горя.

Во время Великой Отечественной войны неподалеку от деревни, в лесном массиве, размещался партизанский отряд “Мститель”.

В ноябре 1942 года в деревне некоторое время находился штаб украинского партизанского соединения С. А. Ковпака. 35 жителей стали партизанами этого соединения.

В сентябре 1941 года оккупанты расстреляли 12 жителей, в августе 1943 года - 14 жителей. В 1942-1943 годах каратели частично сожгли деревню.

Когда началось отступление врага, прабабушка присоединилась к эвакогоспиталю.

– Первое дежурство в операционной для меня запомнилось на всю жизнь, я чуть было сознание не потеряла, увидев, как оперируют раненых, – вспоминает Раиса Яковлевна. Военный госпиталь был переполнен, поэтому персоналу приходилось трудиться в две смены. Не хватало медикаментов и перевязочных материалов, бинты сначала стирали, а потом сушили и использовали повторно. А тем временем война продолжалась, и в тыл привозили бойцов и командиров, получивших ранения, контузии и увечья. Прабабушка рассказала о случае, когда молодой воин, подорвавшийся на мине, лишился кистей обеих рук. Она его выхаживала, кормила из ложки. А сердце сжималось от боли и сострадания.

После освобождения Речицы вслед за фронтом она дошла сначала до Польши, а потом и до самого Берлина. Уличные бои в столице фашистской Германии не прекращались ни на час. Услышав одиночные выстрелы в 9-й майский день, Раиса Яковлевна не придала этому особого значения. Только спустя какое-то время узнала: война закончилась. На тракторе, единственном из имеющихся видов техники, ее подвезли к рейхстагу, расписалась на его стенах. «В Германии немецкие женщины все у нас допытывались, как их солдаты себя у нас вели, и очень удивлялись, когда узнавали о том, что было на самом деле», – рассказывает прабабушка. За храбрость, стойкость, мужество и отвагу, проявленные в боевых действиях с немецко-фашистскими захватчиками, Раиса Яковлевна была награждена орденом Отечественной войны и медалью Жукова, а также множеством орденов и медалей различных степеней отличия.

По окончании войны прабабушка вернулась домой. За время ее отсутствия умер отец. Жили трудно, голодные, раздетые, напуганные. Но жизнь есть жизнь, и она всегда побеждает смерть. Оплакав погибших и не вернувшихся с войны родных, люди начали отстраивать хаты, создавать семьи. Ведь было главное – мирное небо. В скором времени пошла работать поваром в Новобарсукскую больницу, затем стала там же трудиться санитаркой. За свою работу получила много благодарностей, была награждена медалью «Ветеран труда».

В 1950 году вышла замуж за односельчанина Петра, с которым прожили в мире и согласии 63 года.

– Я очень ценила его доброту, – делится моя прабабушка. – Мой Петр был хороший, красивый. Он работал в хозяйстве, затем у нефтяников. У нас родились две дочери. Людмила жила в Киеве, работала в детском саду, школе. Младшая Наталья окончила медучилище, также работала в детском саду, совхозе «Подолесье».

«Не знаю, почему до сих пор жива. Молюсь об упокоении душ всех моих ушедших родных, о здоровье дочерей, своих шестерых внуков и шестерых правнуков. Они – мое богатство и смысл жизни». На трюмо у Раисы Яковлевны – настоящая семейная фотогалерея. Увы, там нет ее детских фото, их попросту не существует, зато с фотоснимков смотрят дети и взрослые, в которых течет их с Петром кровь. Она с теплотой рассказывает о каждом своем наследнике. Все они разные, но похожие в своем трудолюбии, упорстве, доброте и едва уловимых внешних черточках, унаследованных от предков. Есть среди них и Петр, которого назвали в честь деда.

Прабабушка гордится каждым, будь то врач, строитель или официант. Говорит: не место красит человека, а человек место. И в этом она абсолютно права.

Раиса Яковлевна проживает с дочерью Натальей. Ее не забывают и племянницы, которые приезжают из города, чтобы навестить.

– Мама у нас замечательная: героическая, справедливая, сильная духом, – рассказывает дочь Наталья. – На ее детство и взрослую жизнь выпало много боли и страданий, но она осталась светлым человеком и несет в мир исключительно добро и позитив, учит быть терпимыми, мужественными, любить свою семью, родину и родной язык.

Встреча с моей прабабушкой для учащихся нашей школы - всегда открытие правды о войне и повод задуматься о хрупкости мира. И такие встречи “из первых уст”, глаза в глаза, формируют гораздо больше патриотических чувств, эмоций и знаний, чем многочасовые теоретические разговоры о войне. Бог сохранил нам этого замечательного человека, чтобы она транслировала новым поколениям живую историю и не позволила очерстветь душой. Юные волонтеры помогают Раисе Яковлевне по дому, во дворе, в саду, поздравляют с праздниками.

Искренней заботой окружили мою прабабушку – одну из старейших жительниц деревни Новый Барсук, представители исполнительной власти.

Со дня окончания Великой Отечественной войны прошло 79 лет, но гордость и память о наших родных, принимавших участие в той страшной войне, будут жить вечно. Мы всегда будем вспоминать про советских солдат, которые не жалели своих жизней, сражаясь за светлое будущее.

Несмотря на то, что эти события были до моего рождения, я очень горжусь тем, что моя прабабушка внесла свой вклад в эту великую победу.

На прощание мы крепко обнимаемся. Я чувствую биение ее сердца и отчетливо вижу в маленькой бабушке с ясными глазами пятнадцатилетнюю девушку. Больше всего на свете мне хочется переписать ее историю набело. Чтобы не было шрамов на ее плечиках и сердце. Не было отчаянного сиротства и бесконечных лишений, страха и не прожитого детства. Я удивляюсь живому уму и светлой памяти, рассудительности и юмору моей прабабушки. А еще умению отпускать и прощать, не помнить злое и искренне ценить хорошее.

Каждый человек обязан чтить память наших соотечественников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Мы не имеем права забывать, что ценой нашей свободы являются миллионы погибших людей. Эта ужасная война должна всегда служить уроком будущим поколениям, которые обязаны делать все возможное, чтобы не допустить возникновения других войн.

Автор статьи:

Гуринович Валерия, учащаяся 10 «Б» класса

средней школы № 2 г. Речицы

Руководитель:

Горбач Александра Николаевна,

учитель биологии

«Дети войны: трагедия маленькой девочки из деревни Кобылево в годы Великой Отечественной войны»

Война… это понятие проникает в самое сердце человека, вызывая глубокий страх. Нашему поколению не известны ужасы войны, и за это следует благотворить бога и тех людей, которые поставили на кон свою жизнь ради мирного неба, под которым я живу и наслаждаюсь всеми благами этого мира. В годы Великой Отечественной войны множество людей столкнулись с ужасами, которые оставили несмываемый след в их судьбах. С этим столкнулись наши бабушки и дедушки, которые были так же молоды, как и мы, а многие из них были ещё детьми.

Дети войны – это не просто фраза или набор букв, это целое поколение детей, которое было вынуждено расти в жесточайших условиях, где были лишь страх, голод и многочисленные потери. Эта страшная война отняла у них детство, лишила возможности играть и учиться, а вместо этого заставила сталкиваться с горем и утратами. В деревне Кобылево, как и во многих сёлах и городах страны, дети стали свидетелями разрухи, которую сеяли повсюду оккупанты. На их глазах жгли их дома, умирали близкие и родные им люди, они видели, как мир вокруг них рушится. Это сложно представить мне и живущему сейчас поколению. Ведь нам не нужно думать, где достать еды, переживать за родных, думать, как мне выжить, наступит ли завтрашний день. Как бы мы отреагировали, услышав по радио строгий голос Юрия Левитана, который объявил о начале страшной трагедии – о войне? В первые мгновения скорее всего нас охватил бы страх, по телу пробежала бы дрож, со всех сторон окутал холод, а внутри всё сжалось. Вся жизнь на мгновенье бы остановилась. Затем в голову стали бы поступать вперемешку многочисленные вопросы: Что теперь будет со мной? Что теперь будет со всеми нами? Как жить? Как защитить себя, родных и близких мне людей? Куда бежать? Что предпринять?... Я не погибну? Меня ведь не убьют?... Изучив информацию по войне, могу сказать, что нам очень повезло. Нам ничего из этого не нужно делать. Я всегда сыта, все мы. Вольны свободно гулять, делать выбор по воле сердца. Мы живём в мирной стране и за это должны быть благодарны.

Одной из трагических страниц этой войны является история деревни Кобылево (ныне Первомайск), где дети стали жертвами жестоких реалий военного времени. Я хочу поведать вам историю, рассказ о судьбе маленькой девочки, живущей в Кобылево в те страшные дни.

Кравченко (девичья Сыч) Валентина Васильевна родилась 14 февраля 1942 года в деревне Кобылево. Несмотря на свой слишком юный возраст, эта маленькая девочка хранит эту частичку памяти и готова с ней поделиться.

«Когда в деревню пришли каратели, то начали сгонять толпами людей и полить хаты» – вспоминает по рассказам матери Валентина Васильевна. «В дом прибежали батька и мой младший брат. Начали суетиться и вскрикивать "Там каратели!". Мы тогда схватили всё,что смогли, и бегом вышли во двор, а уже каратели близко были. Да, у нас конь был, но правда немецкий. Батька подобрал его больного ещё, вот трохи вылечил, ну мы им пользовались им. Каратели уже близко были, кричали что-то на немецком, начали стрелять. А конь навострил уши, речь же только на немецком понимал. Ну вот он и взбунтовался, поднял голову и начал вырываться. А это ж зима была, бежать некуда. Надежда только на коня с повозкой. А конь большой был, тяжеловоз. Ну и батька мой же ростом маленький был. Вот он решил ударить его пугой, а конь сильно боялся, когда его бьют. Ну так он брата попросил, сказал, чтоб тот трохи поднялся на его и так они вместе надели хомут. Так они и запрягли коня, выкинули с повозки какие были пожитки там, у хаты, покидали нас с сестрой старшей на сани. Всех нас кинули, ну, поклали. И поехали.

Батька быстро рванул поводья. А тогда каратели начали стрелять, но благо не попали. Вот, мы скочили в сторону леса. Пока ехали по улице, нас заметила батькина сестра, младшая. Тогда она начала за нами бежать и кричать «Василь, возьми меня!», а батька ей в ответ «хватайся, я не могу остановить, иначе нас убьют». Ну, просто не потому что не хотел остановить, а просто потому что сзади стреляли. Вот. Ну, и она всё-таки ухватилась за полозы. Таким образом мы и спаслись, в общем, утекли от немцев. мы по той улице жили к лесу ближе, чем многие. Поэтому и смогли, наверное, спастись.

Мы все это время находились в лесу, пока Красная армия не освободила уже деревню нашу. Я не знаю точно, когда это было. Но помню, что мы уже вернулись домой тогда, когда уже освободили.

В лесу было тяжело, еды практически не было, особенно зимой. Да и холодно очень. Тем, кто не успел сбежать в лес, говорили, что если они останутся в деревне, они останутся живы. А тех, кого, мол, найдем у леса, то расстреляем. А тех, кто уже был в лесу, старались выманивать, говорили, что пощадят. А получилось по-другому совсем. Вот. Всех, кто был в лесу, они остались живы, а те, кто был в деревне, их они согнали школу. Там они их сожгли, заживо. Школа деревянная была, горела быстро. Сейчас на месте школ кладбище разрослось». Я считаю, что трагедия детей войны в деревне Кобылево является одним из ярких примеров того, как жестокие реалии могут сломать судьбы невинных людей.

Валентина Васильевна с тяжестью на сердце вспоминает школу и что с ней стало. Особое впечатление на меня произвел фрагмент рассказа о бабушке и сестрах матери Валентины Васильевны. В один из дней, когда деревня была оккупирована, она вместе с другими детьми пряталась в подвале своего дома. Когда с одной и с другой стороны деревни начали сгонять людей, а именно сгоняли в школу. В этот момент они слышали, как над ними раздавались выстрелы и крики. Страх и ужас заполнили их сердца, и они не знали, что будет с ними дальше. Бабушка Валентины Васильевны взяла двух её дочерей и с ними спрятались под печь. А печи раньше делались большими шквалистыми. Было куда спрятаться. А немцы в этот момент запалили хату, и они там так и сгорели под этой печью. Очевидцы рассказывали, что бабушка так и сгорела, укрывая своих детей.

Этот эпизод показывает, как война лишает детей не только безопасности, но и надежды на будущее. Они становятся заложниками обстоятельств, которые не в силах изменить. В рассказе также подчеркивается, что даже в самые темные времена дети сохраняли в себе искорки надежды и мечты о мире. Это подтверждает, что несмотря на все страдания, они стремились к жизни и свету.

Заключая, можно сказать, что трагедия деревни Кобылево в годы Великой Отечественной войны — это не только история одной деревни, но и символ страданий миллионов детей, которые стали жертвами войны. Я считаю, что важно помнить об этих событиях, чтобы не допустить повторения подобного в будущем. Дети войны — это наша общая память, и мы должны сделать все возможное, чтобы их страдания не были забыты.