Разговор с речицким иконописцем: об иконах, искусстве и духовности – простым языком

Фото: из архива героя статьи

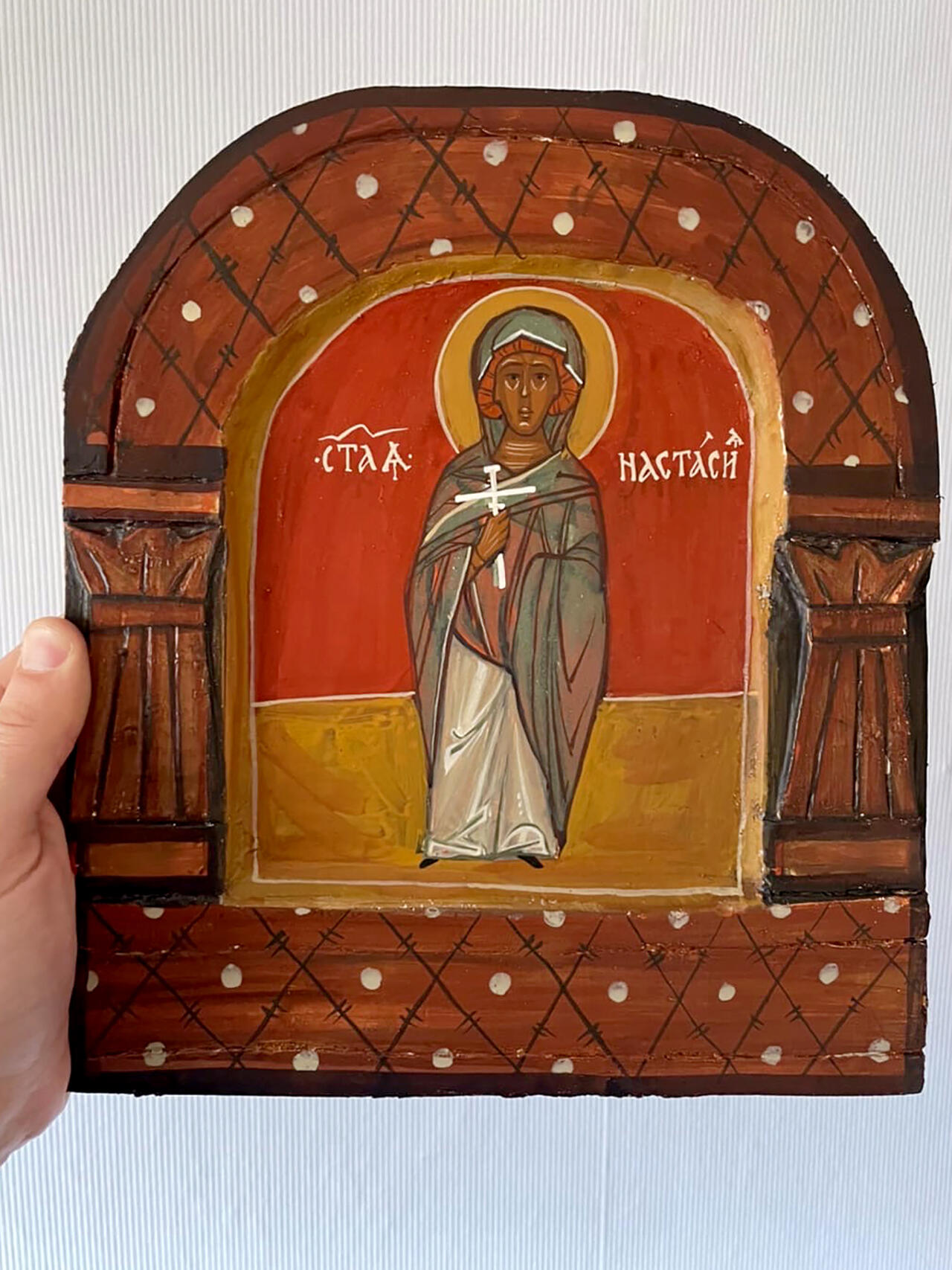

В картинной галерее имени Александра Исачёва Речицкого краеведческого музея сейчас проходит выставка работ талантливой пары иконописцев Андрея и Анастасии Бодько. Здесь представлены десятки живописных икон, над которыми мастера работали в течение последних двух лет. Образа написаны в традиционном старорусском стиле, полном символизма и особой строгой торжественности.

Однако так уж сложилось в нашем обществе в последние тридцать лет: иконы мы встречаем повсюду. На полочке под стеклом, на приборной панели автомобиля, в офисе над дверью и у бабушке в деревне в красном уголке над столом. И вокруг этих предметов религиозного искусства бытует огромное количество домыслов и суеверий. И кто, как не Андрей Бодько, иконописец и одновременно диакон Свято-Покровского храма, может дать ответы речичанам на простые житейские вопросы, касающиеся ликов святых, их символизма и обращения с ними.

– Зачем нужны иконы?

– Православие – религия традиционная. И, с одной стороны, иконы – это дань двухтысячелетней традиции. А с другой – так банально легче. Легче сосредоточиться, настроиться на нужный душевный лад. Если говорить о личном опыте, то для меня это погружение в определенную духовную среду. Ее создают архитектура храмов, настенные росписи, образа, церковное пение... Я стараюсь творить в рамках древнерусской традиции, и даже не связанный с искусством человек может увидеть: мои работы и то, что изображено на них, имеют очень мало общего с фотореалистичностью, с достоверным изображением обыденной реальности. Икона – символична. Есть такая богословская идея, которая говорит о том, что на иконе мы изображаем то, во что верим. А мы верим в то, что Царствие Небесное, которое проповедуем и в которое стремимся, абсолютно непохоже на нашу земную жизнь. То есть изобразить эту иную реальность обычными способами невозможно. Поэтому иконописец прибегает к языку символов.

– Как человеку невоцерковленному понять, кто или что именно изображено на иконе?

– Самое простое – это надписи, которые есть на каждой иконе. Обычно на церковнославянском, но он очень похож на белорусский, русский, украинский языки, и проблем с прочтением возникнуть не должно, несмотря на некоторые особенности написания. Символику и богословие икон изучают не один год, и изложить это в двух предложениях не представляется возможным. Но есть самые обычные вещи: монах, преподобный будут изображены, конечно, в соответствующем облачении обычно темных тонов, в куколе, мантии... Святителя – как, например, особенно почитаемого в народе святого Николая Чудотворца – можно узнать по епископскому одеянию, торжественному и праздничному, обязательно с Евангелием в руках. У мучеников, пострадавших за веру, – в руках крест.

Самый заметный символ – это нимб, ореол вокруг головы святого. Его диаметр или цвет могут быть самыми разными, нет никакой градации по «уровню святости». По-хорошему именно наличие нимба и отличает икону от неиконы. Если нимба нет – перед вами обычный портрет.

Есть портреты, очень похожие на иконы даже по манере написания. Выполненные в традиционном древнерусском стиле называются «парсуна»: такие заказывали себе цари, вельможи, знатные люди эпохи Ивана Васильевича Грозного, например. Сейчас парсуны снова входят в моду, есть определенный интерес, растет количество заказов. Первую свою парсуну я написал для одного тату-мастера из Ярославля. А сейчас на выставке тоже можно увидеть портрет в таком же стиле, его заказчик любезно согласился повременить с пересылкой до конца работы экспозиции.

– Как поступать с иконами, которые остались от бабушек, дедушек или прежних хозяев жилья?

– Действительно, сейчас часто можно столкнуться с ситуацией, когда старые, бабушкины еще иконы приходятся не ко двору. В эпоху минимализма, евроремонтов, новых строительных материалов и дизайнерских решений кому-то может показаться неуместным повесить на стену потемневшую от времени доску с выцветшим изображением. Человеку неверующему древние образа и вовсе кажутся чем-то ненужным. В такой ситуации зачастую люди поступают интуитивно верно: приносят их в храм. В мусорку ведь не выбросишь! При этом если икона не представляет никакой исторической или культурной ценности, если это выцветшее изображение, напечатанное в типографии на бумаге и пришедшее в негодность, то нет никакого греха в том, чтобы сжечь его. Можно отнести в церковь, но церковная печка от любой другой печки ничем не отличаются. А если этот образ явно старинный, написанный на холсте или на доске, то и при Свято-Успенском соборе, и при Гомельской епархии существуют музеи древних икон, где их хранят и реставрируют. Там такие образа примут с благодарностью.

С одной стороны, есть небрежное, неблагоговейное отношение к иконам, с другой – люди старшего возраста порой хранят множество вот таких иконок, заклеивают ими целые стены или складируют стопками на полках. Кажется, это тоже крайность. Оба случая порождены, по-моему мнению, обилием полиграфической религиозной продукции. Иконы стали чем-то обычным, доступным, чуть ли не товаром широкого потребления. Это звучит несколько пугающе, правда?

– Как отличить чудотворную икону?

– Сие тайна великая есть! Хранятся, например, в Третьяковской галерее прекрасные старинные образа в роскошных басменных окладах, с драгоценными камнями и в серебряных рамах, и никто ни разу не слышал об исцелении от такой иконы. А есть совершенно скромная «краснушка», написанная неизвестным мастером, Бог весть когда и в какой глуши, и людям рядом с ней по вере приходят утешения и избавления от болезней. Ни размер, ни древность, ни стиль написания или украшения – ничего не является таким признаком. Всё по воле Божьей!

– Сколько, по Вашему мнению, должно быть икон в одной семье, у одного человека?

– Все люди разные, все по-разному чувствуют, переживают, молятся. Советовать тут – дело неблагодарное и неправильное, наверное. Так, например, те, кто воцерковился после распада Советского Союза или в последние годы его существования на контрасте с почти полным запретом на всё, что было связано с церковью, действительно превращали целые комнаты своего жилья в настоящие иконостасы, и содержание для них было важнее формы. Нужно понимать, что даже вырезанный из газеты образ святого или Божьей Матери еще пятьдесят, даже тридцать лет назад был редкостью. Потому и хранили, и хранят их. Только представьте: на территории одной только нынешней Гомельской области до революции существовали четыре иконописные мастерские, целая местная школа, и это культурное наследие было утеряно, уничтожено. Сейчас на всю нашу епархию – три-четыре иконописцы, и их работа не очень востребована из-за обилия печатной продукции.

Но, пожалуй, семейной реликвии из газетной вырезки не получится, об этом мы уже говорили выше. Сейчас другое время, и несколько качественных, представляющих художественную ценность икон со святыми, чьи имена носят члены семьи, со Спасителем и Богородицей вполне могут дать начало традиции. Приятно ведь думать, что, глядя на образ, например, преподобного Кирилла Туровского, правнук задумается и вспомнит: «Моего прадеда звали Кирилл!» Но подчеркну: это личное мнение, которое я никому навязывать не вправе.

– Какие иконы чаще всего заказывают?

– Есть интересный момент: несмотря на то что мы христиане, очень редко просят написать образ Христа. Нередко заказывают икону именную, с тем святым, в честь которого крестили. Или себе, или в подарок. Часто бывает, что это семейная икона, когда на одной доске изображаются сразу все святые, чьи имена носят родители и дети. Это не какое-то новое изобретение – такая традиция существовала уже много веков назад. Конечно, Богородица, ее у нас почитают особенно как милостивую заступницу и покровительницу. Ну и парсуны, про это мы уже говорили.

– Большое спасибо Вам за беседу!

Перепечатка текста Dneprovec.by запрещена без разрешения редакции. dnepr@mail.gomel.by